Оболочки спинного мозга: особенности строения, виды и функции. Оболочки спинного мозга: особенности строения, виды и функции Мягкая мозговая оболочка спинного мозга

Спинной и головной мозг покрыты тремя оболочками. Это наружная (твердая) оболочка мозга, средняя (паутинная) и внутренняя (мягкая) оболочки мозга. Оболочки спинного мозга в области большого затылочного отверстия продолжаются в одноименные оболочки головного мозга.

Непосредственно к наружной поверхности спинного и головного мозга прилежит мягкая (сосудистая) оболочка, которая заходит во все щели и борозды. Мягкая оболочка очень тонкая, образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. От этой оболочки отходят соединительнотканные волокна, которые вместе с кровеносными сосудами проникают в вещество мозга.

Кнаружи от сосудистой оболочки располагается паутинная оболочка. Между веществом мозга и оболочками находится так называемое подпаутинное пространство (субарахноидальное), заполненное (120-140 мл) спинномозговой жидкостью. В нижней части позвоночного канала в подпаутинном пространстве спинного мозга свободно плавают корешки нижних (крестцовых) спинномозговых нервов. В полости черепа над крупными щелями и бороздами подпаутинное пространство широкое, образует вместилища, получившие названия цистерны. Это мозжечковомозговая цистерна, лежащая между мозжечком и продолговатым мозгом; цистерна латеральной ямки - располагается в области одноименной борозды. Цистерна зрительного перекреста находится кпереди от перекреста, межножковая цистерна - между ножками мозга.

В подпаутинное пространство оттекает спинномозговая жидкость, образующаяся в желудочках головного мозга. В боковых (I и II), третьем (III) и четвертом (IV) желудочках мозга имеются сосудистые сплетения, образующие спинномозговую жидкость. Состоят сосудистые плетения из рыхлой волокнистой соединительной ткани с большим количеством в ней кровеносных сосудов (капилляров).

Из боковых желудочков через межжелудочковые отверстия жидкость оттекает в третий желудочек, из третьего по водопроводу мозга - в четвертый, а из четвертого через три отверстия (боковые и срединное) - в мозжечково-мозговую цистерну под- паутинного пространства. Отток спинномозговой жидкости из подпаутинного пространства в кровеносное русло осуществляется через выпячивания (грануляции) паутинной оболочки, проникающие в просвет синусов твердой оболочки головного моз

га, а также в кровеносные капилляры у места выхода черепных и спинномозговых нервов из полости черепа и из позвоночного канала.

Снаружи от паутинной оболочки находится твердая оболочка головного мозга, которая образована плотной волокнистой соединительной тканью. В позвоночном канале твердая оболочка спинного мозга образует длинный мешок, содержащий спинной мозг с корешками спинномозговых нервов, спинномозговыми узлами, мягкой и паутинной оболочками и спинномозговой жидкостью. Твердая оболочка спинного мозга вверху переходит в твердую оболочку головного мозга. Твердая оболочка головного мозга покрывает внутреннюю поверхность костей черепа. Между твердой оболочкой мозга и паутинной оболочкой имеется узкое пространство, в котором находится небольшое количество жидкости. \

В некоторых участках твердая оболочка головного мозга образует отростки, которые глубоко впячиваются в щели, отделяющие одну от другой части мозга. В местах отхождения отростков оболочка расщепляется, образуя каналы треугольной формы - синусы твердой мозговой оболочки, выстланные эндотелием. В синусы из мозга по венам оттекает венозная кровь, которая поступает затем во внутренние яремные вены.

Самым крупным отростком твердой мозговой оболочки является серп большого мозга, который отделяет одно от другого полушария большого мозга. В основании серпа большого мозга имеется верхний сагиттальный синус. В толще свободного нижнего края серпа находится нижний сагиттальный синус.

Другой крупный отросток - намет мозжечка - отделяет затылочные доли полушарий от мозжечка. По линии прикрепления к затылочной кости намета мозжечка между его листками образуется поперечный синус, который по сторонам продолжается в парный сигмовидный синус. С каждой стороны сигмовидный синус, лежащий в сигмовидной борозде, переходит во внутреннюю яремную вену. Между полушариями мозжечка находится в сагиттальной плоскости серп мозжечка, прикрепляющийся сзади к внутреннему затылочному гребню. По линии прикрепления к затылочной кости серпа мозжечка в его расщеплении находится затылочный синус.

Над гипофизом твердая оболочка образует диафрагму седла (турецкого), которая отделяет гипофизарную ямку от полости черепа. По бокам от турецкого седла расположен пещеристый синус. Оба пещеристых синуса соединяются между собой поперечными межпещеристыми синусами.

Возрастные особенности оболочек головного и спинного мозга

Твердая оболочка головного мозга у новорожденного тонкая, сращена с костями черепа. Отростки оболочки развиты слабо. Синусы твердой оболочки головного мозга тонкостенные, относительно широкие. После 10 лет строение и топография синусов такие же, как у взрослого человека. Паутинная и мягкая оболочки головного и спинного мозга у новорожденного тонкие, нежные. Подпаутинное пространство относительно большое. Его вместимость у новорожденного около 20 см3, затем довольно быстро увеличивается: к концу первого года жизни - до 30 см3, к

- годам - до 40-60 см3. У детей 8 лет объем подпаутинного пространства достигает 100-140 см3, у взрослого человека составляет 120-140 см3. Мозжечково-мозговая и другие цистерны на основании мозга у новорожденного довольно крупные. Так, высота мозжечково-мозговой цистерны около 2 см, а ширина ее 1,8 см.

- Расскажите, что вы знаете о возрастных особенностях головного и спинного мозга.

- Расскажите о классификации и расположении оболочек головного мозга в полости черепа и расположении спинного мозга в позвоночном канале.

- Какие отростки и синусы имеются у твердой мозговой оболочки?

Спинной и головной мозг покрыты тремя оболочками:

Наружная - твердая оболочка (dura mater );

Средняя оболочка - паутинная (arachnoidea);

- внутренняя оболочка - мягкая (pia mater) .

Оболочки спинного мозга в области большого затылочного отверстия продолжаются в одноименные оболочки головного мозга.

Непосредственно к наружной поверхности мозга, спинного и головного, прилежит мягкая (сосудистая) оболочка, которая заходит во все щели и борозды. Мягкая оболочка очень тонкая, образована рыхлой соединительной тканью, богатой эластическими волокнами и кровеносными сосудами. От нее отходят соединительнотканные волокна, которые вместе с кровеносными сосудами проникают в вещество мозга.

Кнаружи от сосудистой оболочки располагается паутинная оболочка . Между мягкой оболочкой и паутинной оболочкой, находится подпаутинное (субарахноидалъное) пространство, заполненное ликвором -120-140 мл. В нижней части позвоночного канала в подпаутинном пространстве свободно плавают корешки нижних (крестцовых) спинномозговых нервов и образуют, так называемый, «конский хвост». В полости черепа над крупными щелями и бороздами субарахноидалъное пространство широкое и образует вместилища - цистерны.

Наиболее крупные цистерны - мозжечково-мозговая, лежащая между мозжечком и продолговатым мозгом, цистерна латеральной ямки - располагается в области одноименной борозды, цистерна зрительного перекреста находится кпереди от зрительного перекреста, межножковая цистерна находится между ножками мозга. Субарахноидалъные пространства головного и спинного мозга сообщаются между собой в месте перехода спинного мозга в головной.

В подпаутинное пространство оттекает спинномозговая жидкость, образующаяся в желудочках головного мозга. В боковых, третьем и четвертом желудочках мозга имеются сосудистые сплетения, образующие ликвор. Они состоят из рыхлой волокнистой соединительной ткани с большим количеством кровеносных капилляров.

Из боковых желудочков через межжелудочковые отверстия жидкость оттекает в третий желудочек, из третьего по водопроводу мозга - в четвертый, а из четвертого через три отверстия (боковые и срединное) - в мозжечково-мозговую цистерну подпаутинного пространства. Отток ликвора из подпаутинного пространства в кровь осуществляется через выпячивания – грануляции паутинной оболочки, проникающие в просвет синусов твердой оболочки головного мозга, а также в кровеносные капилляры у места выхода корешков черепных и спинномозговых нервов из полости черепа и из позвоночного канала. Благодаря этому механизму ликвор постоянно образуется в желудочках и всасывается в кровь с одинаковой скоростью.

Снаружи от паутинной оболочки находится твердая оболочка мозга , которая образована плотной волокнистой соединительной тканью. В позвоночном канале твердая оболочка спинного мозга представляет собой длинный мешок, содержащий спинной мозг с корешками спинномозговых нервов, спинномозговыми узлами, мягкой и паутинной оболочками и спинномозговой жидкостью. Наружная поверхность твердой мозговой оболочки спинного мозга отделена от надкостницы, выстилающей изнутри позвоночный канал эпидуральным пространством , заполненным жировой клетчаткой и венозным сплетением. Твердая оболочка спинного мозга вверху переходит в твердую оболочку головного мозга.

Твердая оболочка головного мозга срастается с надкостницей, поэтому она непосредственно покрывает внутреннюю поверхность костей черепа. Между твердой оболочкой мозга и паутинной оболочкой имеется узкое субдуральное пространство , в котором находится небольшое количество жидкости.

В некоторых участках твердая оболочка головного мозга образует отростки, которые состоят из двух листков и глубоко впячиваются в щели, отделяющие друг от друга части мозга. В местах отхождения отростков листки расщепляются, образуя каналы треугольной формы - синусы твердой мозговой оболочки. В синусы из мозга по венам оттекает венозная кровь, которая поступает затем во внутренние яремные вены.

Самым крупным отростком твердой мозговой оболочки является серп большого мозга. Серп отделяет друг от друга полушария большого мозга. В основании серпа большого мозга имеется расщепление его листков - верхний сагиттальный синус. В толще свободного нижнего края серпа находится нижний сагиттальный синус.

Другой крупный отросток - намет мозжечка отделяет затылочные доли полушарий от мозжечка. Намет мозжечка прикрепляется спереди к верхним краям височных костей, а сзади - к затылочной кости. По линии прикрепления к затылочной кости намета мозжечка между его листками образуется поперечный синус, который по сторонам продолжается в парный сигмовидный синус. С каждой стороны сигмовидный синус переходит во внутреннюю яремную вену.

Между полушариями мозжечка находится серп мозжечка, прикрепляющийся сзади к внутреннему затылочному гребню. По линии прикрепления к затылочной кости серпа мозжечка в его расщеплении находится затылочный синус.

Над гипофизом твердая оболочка образует диафрагму турецкого седла , которая отделяет гипофизарную ямку от полости черепа.

По бокам от турецкого седла расположен пещеристый синус . Через этот синус проходит внутренняя сонная артерия, а также глазодвигательный, блоковой и отводящий черепные нервы и глазная ветвь тройничного нерва,

Оба пещеристых синуса соединяются между собой поперечными межпещеристыми синусами. Парные верхний и нижний каменистые синусы, лежащие вдоль одноименных краев пирамиды височной кости, впереди соединяются с соответствующим пещеристым синусом, а сзади и латерально с поперечным и сигмовидным синусами.

С каждой стороны сигмовидный синус переходит во внутреннюю яремную вену.

Спинно-мозговая жидкость (ликвор)

Биологическая жидкость, необходимая для правильного функционирования мозговой ткани.

Физиологическое значение ликвора:

1.механическая защита мозга;

2.экскреторная, т.е. удаляет продукты метаболизма нервных клеток;

3.транспортная, транспортирует различные вещества, в том числе кислород, гормоны и другие биологически активные вещества;

4.стабилизация мозговой ткани: поддерживает определенную концентрацию катионов, анионов и рН, что обеспечивает нормальную возбудимость нейронов;

5.осуществляет функцию специфического защитного иммунобиологического барьера.

Физико-химические свойства ликвора

Относительная плотность

. Удельный вес ликвора в норме составляет

1, 004 – 1, 006. Повышение этого показателя наблюдается при менингитах, уремии, сахарном диабете и др., а снижение – при гидроцефалии.

Прозрачность

. В норме спинно-мозговая жидкость бесцветна, прозрачна, как дистиллированная вода. Помутнение ликвора зависит от существенного увеличения количества клеточных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тканевых клеточных элементов), бактерий, грибов и повышения содержания белка.

Фибриновая (фибринозная) плёнка

. В норме в ликворе практически не содержится фибриногена. Появление его в ликворе обусловлено заболеваниями центральной нервной системы, вызывающими нарушение гематоэнцефалического барьера. Образование фибринозной пленки наблюдается при гнойных и серозных менингитах, опухолях ЦНС, мозговом кровоизлиянии и др.

Цвет

. В норме ликвор бесцветен. Появление окраски обычно свидетельствует о патологическом процессе в ЦНС. Однако сероватый или серовато-розовый цвет ликвора может быть при неудачной пункции или при субарахноидальном кровоизлиянии.

Эритроцитархия.

В норме эритроциты в ликворе не определяются.

Присутствие крови в ликворе можно обнаружить макро- и микроскопически. Различают путевую эритроцитархию (артефактную) и истинную эритроцитархия.

Путевая эритроцитархия

вызывается попаданием крови в ликвор при ранении во время пункции кровеносных сосудов.

Истинная эритроцитархия

возникает при кровоизлияниях в ликворные пространства вследствие разрыва кровеносных сосудов при геморрагическом инсульте, опухолях мозга, черепно-мозговых травмах.

Билирубинархия (ксантохромия)

– присутствие билирубина и других продуктов распада крови в ликворе.

В норме в ликворе билирубин не определяется.

Различают:

1.Геморрагическую билирубинархию

, вызванную попаданием в ликворные пространства крови, распад которой приводит к окрашиванию ликвора в розовый, а затем в оранжевый, желтый цвет.

Наблюдается при: геморрагическом инсульте, черепно-мозговых травмах, разрыве аневризмы сосуда головного мозга.

Определение крови и билирубина в ликворе позволяет диагностировать время возникновения кровотечения в ликворные пространства, его прекращение и постепенное освобождение ликвора от продуктов распада крови.

2.Застойную билирубинархию

- это результат замедленного тока крови в сосудах мозга, когда из-за увеличения проницаемости стенок сосудов, плазма крови поступает в спинно-мозговую жидкость.

Это наблюдается при: опухолях центральной нервной системы, при менингитах, арахноидитах.

рН

. Это один из относительно стабильных показателей ликвора.

В норме рН ликвора составляет 7, 4 – 7, 6.

Изменение рН в ликворе отражается на мозговом кровообращении и сознании.

Первичные ацидозы ликвора проявляются при заболеваниях нервной системы: тяжелые мозговые кровоизлияния, черепно-мозговые травмы, инфаркт мозга, гнойный менингит, эпилептический статус, метастазы в мозг и др.

ПРОТЕИНАРХИЯ

(общий белок) – присутствие белка в ликворе.

В норме содержание белка в ликворе составляет 0, 15 – 0, 35 г/л.

Гиперпротеинархия – увеличение содержания белка в ликворе, служит показателем патологического процесса. Наблюдается при: воспалениях, опухолях, травмах мозга, субарахноидальных кровотечениях.

ГЛИКОАРХИЯ

– присутствие глюкозы в ликворе.

В норме в ликворе уровень глюкозы составляет: 4, 10 – 4, 17 ммоль/л.

Уровень глюкозы в ликворе является одним из важнейших индикаторов функции гематоэнцефалического барьера.

Гипогликоархия – снижение уровня глюкозы в ликворе. Наблюдается при: бактериальных и грибковых менингитах, опухолях оболочек мозга.

Гипергликоархия – увеличение уровня глюкозы в ликворе, встречается редко. Наблюдается при: гипергликемии, при травме мозга.

Микроскопическое исследование ликвора.

Цитологическое исследование ликвора производится с целью определения цитоза

– общего количества клеточных элементов в 1 мкл ликвора с последующей дифференциацией клеточных элементов (ликворная формула).

В норме в спинно-мозговой жидкости клеточные элементы практически отсутствуют: допускается содержание клеток 0 – 8 * 10 6 /л.

Увеличение количества клеток (плеоцитоз

) в ликворе рассматривают как признак поражения центральной нервной системы.

После подсчета общего количества клеток проводят дифференцировку клеток. В ликворе могут присутствовать следующие клетки:

Лимфоциты.

Количество их увеличивается при опухолях центральной нервной системы. Лимфоциты встречаются при хронических воспалительных процессах в оболочках (туберкулезном менингите, цистицеркозном арахноидите).

Плазматические клетки.

Плазматические клетки обнаруживаются только в патологических случаях при длительно текущих воспалительных процессах в мозге и оболочках, при энцефалитах, туберкулезном менингите, цистицеркозном арахноидите и других заболеваниях, в послеоперационном периоде, при вялотекущем заживании раны.

Тканевые моноциты.

Обнаруживаются после оперативного вмешательства на центральной нервной системе, при длительно текущих воспалительных процессах в оболочках. Наличие тканевых моноцитов говорит об активной тканевой реакции и нормальном заживлении раны.

Макрофаги.

В нормальном ликворе макрофаги не встречаются. Наличие макрофагов при нормальном цитозе наблюдают после кровотечения или при воспалительном процессе. Как правило, они встречаются в послеоперационном периоде.

Нейтрофилы. Наличие в ликворе нейтрофилов даже в минимальных количествах указывает или на бывшую, или на имеющуюся воспалительную реакцию.

Эозинофилы

встречаются при субарахноидальных кровоизлияниях, менингитах, туберкулезных и сифилитических опухолях мозга.

Эпителиальные клетки

. Эпителиальные клетки, ограничивающие подпаутинное пространство, встречаются редко. Обнаруживаются при новообразованиях, иногда при воспалительных процессах.

Головной и спинной мозг покрыты тремя оболочками – твердой, паутинной и мягкой (рис. 41, 42). Паутинную и мягкую оболочки объединяют под общим названием «лептоменинкс» (leptomeninx ) – тонкая оболочка. Твердая мозговая оболочка осуществляет механическую защиту мозга. Паутинная и мягкая оболочки являются структурами, обеспечивающими ликвородинамику. Кроме того, оболочки мозга защищают паренхиму мозга от инфекционных и токсических воздействий.

Твердая мозговая оболочка (лат. dura mater , греч. pachymeninx ) располагается наиболее поверхностно. Представляет собой плотную соединительнотканную мембрану, которая покрывает головной мозг (dura mater encephali) , в области большого затылочного отверстия переходит в оболочку спинного мозга (dura mater spinalis ) и заканчивается конусом на уровне I–II крестцовых позвонков. Ниже этого уровня, сливаясь с другими оболочками, образует терминальную нить (filum terminale ), прикрепляющуюся к периосту копчика. Прочность и эластичность твердой мозговой оболочки обеспечиваются наличием большого количества коллагеновых и эластиновых волокон.

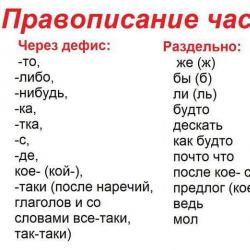

Рис. 41. Оболочки головного мозга (схема):

1 – грануляции паутинной оболочки; 2 – эмиссарная вена; 3 – диплоическая вена; 4 – губчатое вещество кости; 5 – твердая оболочка головного мозга; 6 – перекладины (трабекулы) паутинной оболочки; 7 – периваскулярное пространство; 8 9 – сосудистая оболочка; 10 – паутинная оболочка; 11 – серп большого мозга; 12 – верхний сагиттальный синус; 13 – кора головного мозга; 14 – ветвь артерии мозга; 15, 16 – вены мозга

Твердая мозговая оболочка состоит из двух слоев. В полости черепа наружный слой оболочки непосредственно прилежит к костям и является их внутренней надкостницей. Последняя проникает в отверстия черепа, где образует влагалища для черепных нервов. В области свода черепа оболочка связана с костями довольно слабо, в основном в местах расположения швов, тогда как на основании черепа она плотно сращена с костями, что объясняет ее закономерное повреждение при переломах костей основания черепа. Поэтому травму головного мозга с переломом костей основания черепа всегда определяют как открытую черепно-мозговую травму.

Эпидуральное пространство , или капиллярная щель – зазор между твердой оболочкой головного мозга и черепом в области его свода. Это пространство содержит множество так называемых прободающих волокон (fibra perfoanscementi , шарпеевы волокна), прикрепляющих надкостницу к кости, кровеносные сосуды, нервы и небольшое количество жидкости. При ранениях и переломах черепа, когда повреждается средняя менингеальная артерия, кровь легко проникает между черепом и твердой оболочкой, приводя к обильным эпидуральным гематомам, которые могут сдавливать мозг. В область основания черепа данные кровоизлияния не распространяются, потому что там твердая оболочка прочно сращена с костями черепа.

Твердая мозговая оболочка в месте входа черепных нервов в соответствующее отверстие продолжается в виде рукавов, покрывающих нервы; после выхода последних из черепа внутренней своей пластинкой продолжается в периневрий, а наружной – в надкостницу черепа.

Из полости черепа твердая мозговая оболочка вдоль канала зрительного нерва проникает в глазницу. Наружный слой твердой мозговой оболочки формирует надкостницу, выстилающую костную часть глазницы. Внутренний слой окружает зрительный нерв вместе с мягкой и паутинной оболочками, а также периоптическое подпаутинное (субарахноидальное) пространство, заключенное между ними. Это пространство сообщается с субарахноидальным пространством в полости черепа. В месте выхода зрительного нерва из глазного яблока внутренний слой твердой мозговой оболочки продолжается в склеру.

Рис. 42. Оболочки спинного мозга:

1 – передний корешок; 2 – задний корешок; 3 – спинномозговой ганглий; 4 – твердая оболочка; 5 – паутинная оболочка; 6 – субарахноидальное пространство; 7 – мягкая оболочка; 8 – волокна заднего корешка

Внутренний слой твердой мозговой оболочки представляет собой плотную фиброзную пластину, покрытую менинготелием. Местами, в полости черепа, внутренний слой твердой мозговой оболочки отстоит от наружного, образуя дуральные синусы – коллекторы венозной крови. Такое же расщепление оболочки наблюдается в области вдавления на передней поверхности пирамиды височной кости (impressio trigemini ), в котором лежит узел тройничного нерва. Синусы твердой мозговой оболочки лишены клапанов, имеют неподатливые стенки, что обеспечивает свободный отток венозной крови от головного мозга и поддержание постоянного внутричерепного давления.

Главным коллектором венозной крови является поперечный синус. С ним сообщаются остальные синусы – сигмовидный, верхний и нижний сагиттальные, прямой, пещеристый и др. Главный путь оттока крови из синусов – внутренние яремные вены. От поверхностных вен больших полушарий венозную кровь собирают в основном сагиттальные синусы, от внутренних частей – большая вена мозга, которая вливается в прямой синус.

Кроме того, синусы посредством выпускников – эмиссарных вен (прободают кости свода черепа) и диплоических вен (вены губчатого вещества костей свода черепа) соединены с поверхностными венами головы.

С внутренней стороны твердая оболочка головного мозга образует несколько отростков: серп большого мозга (falx cerebri ) – сверху сагиттально разделяет полушария головного мозга; намет мозжечка (tentorium cerebelli ) – отделяет мозжечок от затылочных долей; серп мозжечка (falx cerebelli ) – располагается между полушариями мозжечка; диафрагму седла (diaphragma sellae ) – ограничивает сверху турецкое седло, а в середине имеет отверстие для воронки гипофиза.

Сосуды твердой оболочки головного мозга проходят между ее листками и питают главным образом кости черепа. Самая крупная артерия оболочки – средняя менингеальная (оболочечная) артерия (a. meningea media ). В передней черепной ямке располагается передняя менингеальная артерия (a. meningea anterior ), в задней черепной ямке – задняя менингеальная артерия (a. meningea posterior ) и веточки из позвоночной артерии. Вены твердой мозговой оболочки (обычно по две) сопровождают соответствующие артерии и впадают частью в синусы, частью в крыловидное сплетение (plexus pterygoideus ).

Менингеальным артериям приписывается роль температурных стабилизаторов – они предохраняют мозг от перепадов температуры, которым подвергаются кости черепа.

В позвоночном канале твердая мозговая оболочка отделена от надкостницы позвонков эпидуральным пространством, содержащим рыхлую жировую ткань, внутренние позвоночные венозные сплетения и многочисленные соединительнотканные тяжи – связки твердой мозговой оболочки. От боковой поверхности твердой оболочки спинного мозга отходят отростки в виде рукавов для спинномозговых нервов. Эти оболочечные влагалища продолжаются в межпозвоночные отверстия и покрывают спинномозговые узлы.

Иннервация твердой оболочки головного мозга осуществляется ветвями тройничного, блуждающего и верхних шейных спинномозговых нервов, твердой оболочки спинного мозга – оболочечными ветвями спинномозговых нервов.

Концевые ветви дуральных нервов весьма чувствительны к натяжению: любое растяжение твердой мозговой оболочки болезненно. Особенно восприимчивы к боли волокна нервов, сопровождающих артерии. Поэтому считается, что головная боль имеет главным образом дуральное происхождение.

Паутинная оболочка (arachnoidea ) – тонкая, полупрозрачная, но достаточно прочная соединительнотканная мембрана. Она лишена сосудов и практически непроницаема для биологических веществ. Кроме зон дуральных синусов, к которым она прикреплена грануляциями паутинной оболочки, к твердой оболочке не фиксирована и отделяется от нее щелью субдурального пространства (spatium subdurale) . В субдуральном пространстве всегда содержится небольшое количество прозрачной жидкости. При разрыве сосудов мозговой оболочки, чаще венозных, происходит кровоизлияние в субдуральное пространство с формированием субдуральной гематомы.

Подпаутинное (иначе – субарахноидальное) пространство, заполненное спинномозговой жидкостью, образуется между паутинной и мягкой мозговыми оболочками, поскольку паутинная оболочка не заходит в борозды и углубления мозга, а перекидывается через них в виде мостиков. Пространство это пронизано многочисленными тонкими соединительнотканными тяжами (трабекулами), соединяющими паутинную и мягкую оболочки. В субарахноидальном пространстве находятся питающие мозг кровеносные сосуды. Рядом с сосудами располагаются многочисленные нервы, исходящие из верхнего шейного симпатического узла. Они нечувствительны к механическим, тепловым, электрическим раздражениям. Предполагается, что они реагируют на натяжение (изменение тонуса) стенок кровеносных сосудов.

В некоторых местах субарахноидальное пространство головного мозга значительно расширяется, образуя вместилища для спинномозговой жидкости – цистерны. Наиболее крупная из них – задняя мозжечково-мостовая (cisterna magna, большая цистерна) располагается между мозжечком и дорсальной поверхностью продолговатого мозга.

Субарахноидальное пространство находится в прямом сообщении с желудочками мозга посредством двух латеральных апертур (apertura lateralis , боковое отверстие Люшки) и одной срединной (apertura mediana , отверстие Мажанди).

В области спинного мозга субарахноидальное пространство достаточно велико на всем протяжении. На уровне I поясничного позвонка, где заканчивается спинной мозг, оно образует конечную (или поясничную) цистерну (cisterna terminalis (lumbalis)) , где располагаются корешки конского хвоста.

Особенностью строения паутинной оболочки являются грануляции – грушевидные или колбовидные выросты, рассеянные по наружной поверхности паутинной оболочки головного мозга. Располагаются они группами и особенно хорошо развиты на протяжении верхнего сагиттального синуса. При посредстве грануляций паутинной оболочки устанавливается связь циркуляции ликвора с венозным кровообращением, обеспечивая отток ликвора в кровеносное русло. С возрастом число и размеры грануляций увеличиваются. Считается, что их количество зависит от величины внутричерепного давления – чем оно выше, тем больше грануляций.

На боковой поверхности паутинной оболочки спинного мозга формируются влагалища для корешков спинномозговых нервов и зубчатых связок.

Мягкая мозговая оболочка (pia mater ) непосредственно прилежит к пограничной глиозной мембране мозга, выстилая все поверхности головного и спинного мозга (кроме желудочков), заходя во все борозды и щели.

Мягкая оболочка головного мозга участвует в образовании сосудистых сплетений (plexi chorioidei ) желудочков. Сосудистое сплетение состоит из капилляров, которые покрыты эпителием нейроэктодермального происхождения. Сосудистые сплетения присутствуют во всех частях желудочковой системы мозга, за исключением водопровода среднего мозга, а также затылочного и лобного рогов боковых желудочков.

Кровоснабжение сосудистых сплетений осуществляется передними и задними хориоидальными артериями (a. chorioidea anterior et posterior) . Иннервация сплетений представлена как симпатическими, так и парасимпатическими волокнами. Рецепторы сплетений относятся к хемо– и барорецепторам и являются регуляторами состава ликвора и его давления.

Мягкая оболочка головного мозга иннервируется главным образом нервами, которые отходят от сплетений, сопровождающих внутреннюю сонную и позвоночную артерии, и кровоснабжается ветвями этих артерий.

Мягкая оболочка спинного мозга несколько толще и прочнее, нежели головного. Плотно прилегая к наружной поверхности спинного мозга, она проникает в его переднюю щель. От латеральной поверхности мягкой оболочки спинного мозга отходят зубчатые связки (ligamenta denticulata ), которые заканчиваются на внутренней поверхности твердой мозговой оболочки, фиксируя оболочки одну к другой и поддерживая спинной мозг.

| |

Входит в центральную нервную систему. В теле человека он отвечает за двигательные рефлексы и передачу нервных импульсов между органами и головным мозгом. Оболочки спинного мозга покрывают его, обеспечивая защиту. Какие особенности и отличия они имеют?

Строение

Дуги позвонков образуют полость, называемую позвоночным каналом, в ней и расположен спинной мозг вместе с сосудами и нервными корешками. Верхняя его часть соединяется с продолговатым мозгом (головной отдел), а нижняя - с надкостницей второго копчикового позвонка.

Спинной мозг выглядит как тонкий белый шнур, длина которого у человека достигает 40-45 сантиметров, а толщина увеличивается снизу вверх. Его поверхность немного вогнута. Он состоит из тридцати одного сегмента, из которых выходят пары нервных корешков.

Спинной мозг покрыт оболочками снаружи. Внутри него содержится серое и их соотношение меняется в разных частях. Серое вещество имеет форму бабочки, в нем находятся тела нервных клеток, их отростки содержит белое вещество, которое расположено по краям.

В центре серого вещества расположен канал. Его наполняет (ликвор), которая постоянно циркулирует в головном и спинном мозге. У взрослого человека её объем составляет до 270 миллилитров. Ликвор вырабатывается в желудочках головного мозга и обновляется по 4 раза в день.

Оболочки спинного мозга

Три оболочки: твердая, паутинная и мягкая - покрывают как головной, так и спинной мозг. Они выполняют две основные функции. Защитная предотвращает негативное влияние механического воздействия на мозг. связана с регуляцией мозгового кровотока, благодаря которому осуществляется обмен веществ в тканях.

Оболочки спинного мозга состоят из клеток соединительной ткани. Снаружи находится твердая оболочка, под ней паутинная и мягкая. Они не прилегают друг к другу плотно. Между ними есть субдуральное и субарахноидальное пространство. К позвоночнику они прикрепляются пластинами и связками, которые предотвращают вытягивание мозга.

Оболочки формируются в начале второго месяца развития зародыша. Соединительная ткань образуется на нервной трубке и распространяется по ней. Позже клетки ткани разделяются, чтобы сформировать внешнюю и внутреннюю оболочки. Через некоторое время внутренняя оболочка делится на мягкую и паутинную.

Твердая оболочка

Внешняя твердая оболочка состоит из верхнего и нижнего слоев. Она имеет шероховатую поверхность, на которой расположено множество сосудов. В отличие от аналогичной оболочки в головном мозге, она не прилегает плотно к стенкам позвоночного канала и отделена от них венозным сплетением, жировой клетчаткой.

Твердая оболочка спинного мозга представляет плотную блестящую фиброзную ткань. Она окутывает мозг в виде вытянутого мешка цилиндрической формы. Покрывающие составляют нижний слой оболочки.

Она обволакивает узлы и нервы, формируя полости, которые расширяются, приближаясь к межпозвоночным отверстиям. Возле головы оболочка соединяется с затылочной костью. Книзу она сужается и представляет собой тонкую нить, которая присоединяется к копчику.

Кровь проходит к оболочке через артерии, соединенные с брюшной и грудной аортой. Венозная кровь поступает в венозное сплетение. Оболочка закреплена в позвоночном канале при помощи отростков в а также фиброзных пучков.

Паутинная оболочка

Щелевидное пространство с большим количеством соединительных пучков отделяет твердую и паутинную оболочки спинного мозга. Последняя имеет вид тонкого листка, она прозрачна и содержит фибробласты (волокна соединительной ткани, которые синтезируют внеклеточный матрикс).

Паутинная оболочка спинного мозга окутана нейроглией - клетками, которые обеспечивают передачу нервных импульсов. Она не содержит кровеносных сосудов. От паутинной оболочки отходят отростки, нитевидные трабекулы, вплетаясь в следующую мягкую оболочку.

Под оболочкой расположено субарахноидальное пространство. Внутри него содержится ликвор. Оно расширено в нижней части спинного мозга, в области крестца и копчика. В области шеи расположена перегородка между мягкой и паутинной оболочками. Перегородка и зубчатые связки между нервными корешками закрепляют мозг в одном положении, не давая ему смещаться.

Мягкая оболочка

Внутренней оболочкой является мягкая. Она обволакивает спинной мозг. По сравнению с аналогичной структурой в головном мозге, она считается более прочной и толстой. Мягкая оболочка спинного мозга состоит из рыхлой ткани, которую покрывают клетки эндотелия.

Она имеет два тонких слоя, между которыми расположены многочисленные кровеносные сосуды. На верхнем слое, представленном тонкой пластиной или листком, находятся зубчатые связки, которые фиксируют оболочку. К внутренней части прилегает мембрана из соединяющаяся непосредственно со спинным мозгом. Оболочка образует влагалище для артерии и вместе с ней проникает в мозг и его серое вещество.

Мягкая оболочка присутствует только у млекопитающих. Другие наземные позвоночные (тетраподы) имеют только две - твердую и внутреннюю. В ходе эволюционного развития внутренняя оболочка у млекопитающих разделилась на паутинную и мягкую.

Заключение

Спинной мозг относится к центральной нервной системе всех позвоночных животных, в том числе и человека. Он выполняет рефлекторную и проводниковую функции. Первая отвечает за рефлексы конечностей - их сгибание и разгибание, одергивание и т. д. Вторая функция заключается в проводимости нервных импульсов между органами и головным мозгом.

Твердая, паутинная и мягкая оболочки окутывают спинной мозг снаружи. Они выполняют защитную и трофическую (питательную) функции. Оболочки образованы клетками соединительной ткани. Они разделены между собой пространствами, которые заполнены ликвором - жидкостью, циркулирующей в спинном и головном мозге. Между собой оболочки соединены тонкими волокнами и отростками.

Различают три оболочки спинного мозга: твердую, паутинную и мягкую.

Твердая оболочка представляет собой закрытый снизу цилиндрический мешок, повторяющий форму позвоночного канала. Этот мешок начинается от края большого отверстия и продолжается до уровня II - III крестцового позвонка. В нем располагается не только спинной мозг, нижний уровень которого соответствует I - II поясничным позвонкам, но и конский хвост. Ниже II - III крестцового позвонка твердая оболочка продолжается еще около 8 см в виде так называемой наружной концевой нити. Она тянется до II копчикового позвонка, где срастается с его надкостницей. Между надкостницей позвоночного столба и твердой оболочкой находится эпидуральное пространство, которое заполнено массой рыхлой волокнистой соединительной ткани, содержащей жировую ткань. В этом пространстве хорошо развито внутреннее позвоночное венозное сплетение.

Твердая оболочка мозга построена за счет плотной волокнистой соединительной ткани. В ней преобладают продольные соединительнотканные пучки соответственно тем механическим тягам, которые претерпевает мешок твердой мозговой оболочки при движениях позвоночного столба, когда оболочки спинного мозга испытывают механические тяги, главным образом, в продольном направлении. Твердая оболочка спинного мозга обильно снабжена кровью, хорошо иннервирована чувствительными ветвями от спинномозговых нервов.

Мешок твердой мозговой оболочки укреплен в позвоночном канале так, что твердая оболочка переходит на корешки спинномозговых нервов и сами нервы. Продолжение твердой оболочки прирастает к краям межпозвоночных отверстий. Кроме того, существуют тяжи соединительной ткани, которыми надкостница позвоночного канала и твердая оболочка скрепляются друг с другом. Это так называемые передние, дорсальные и латеральные связки твердой мозговой оболочки.

Твердая оболочка спинного мозга с внутренней стороны покрыта слоем плоских соединительнотканных клеток, которые напоминают мезотелий серозных полостей, но не соответствуют ему. Под твердой оболочкой расположено субдуральное пространство.

Паутинная оболочка располагается кнутри от твердой, образует мешок, заключающий в себе спинной мозг, корешки спинномозговых нервов, в том числе корешки конского хвоста, и спинномозговую жидкость. От спинного мозга паутинная оболочка отделяется широким подпаутинным пространством, а от твердой оболочки - субдуральным пространством. Паутинная оболочка тонкая, полупрозрачная, но довольно плотная. Основу ее составляет сетчатая соединительная ткань с клетками различной формы. Паутинная оболочка с наружной и внутренней стороны покрыта плоскими клетками, напоминающими мезотелий или эндотелий. Спорным является вопрос о существовании нервов в паутинной оболочке.

Под паутинной оболочкой находится спинной мозг, покрытый сращенной с его поверхностью мягкой, или сосудистой, оболочкой. Эта соединительнотканная оболочка состоит из наружного продольного и внутреннего кругового слоя пучков соединительнотканных коллагеновых волокон; они сращены друг с другом и с мозговой тканью. В толще мягкой оболочки имеется сеть кровеносных сосудов, оплетающих мозг. Их ветви проникают в толщу мозга, увлекая за собой соединительную ткань мягкой оболочки.

Между паутинной и мягкой оболочками находится подпаутинное пространство. Спинномозговая жидкость заполняет подпаутинные пространства спинного мозга и головного мозга, которые сообщаются друг с другом через большое отверстие. Всего в подпаутинном пространстве находится от 60 до 200 см3, в среднем 135 см3 спинномозговой жидкости.

Спинномозговая жидкость - это чистая и прозрачная жидкость низкой плотности (около 1.005). Она содержит соли в таком же составе и примерно в таком же количестве, как плазма крови. Однако у здорового человека в спинномозговой жидкости белка в 10 раз меньше, чем в плазме крови.

Спинномозговая жидкость имеет механическое значение как жидкая среда, окружающая мозг и предохраняющая его от толчков и сотрясений. Она участвует в процессах обмена веществ в тканях мозга, так как в нее выделяются продукты метаболизма нервной ткани.

Субарахноидальное пространство спинного мозга делится на передний и задний отделы не только спинным мозгом и спинномозговыми корешками, но и находящимися во фронтальной плоскости пластинками мягкой мозговой оболочки, образующими с правой и левой стороны спинного мозга поддерживающие его зубчатые связки. Эти пластинки с одной стороны сращены с боковыми сторонами спинного мозга между передними и задними корешками, с другой стороны в промежутке между каждыми двумя спинномозговыми корешками зубцами прирастают к паутинной оболочке, а далее вместе с ней и к твердой оболочке мозга. Зубчатые связки как бы пришпиливают паутинную оболочку к твердой и являются распорками, поддерживающими спинной мозг в срединном положении. Верхние зубцы находятся выше первых шейных спинномозговых корешков, а нижние обычно находятся между спинномозговыми корешками XII грудного и I поясничного нервов. Таким образом, спинной мозг на значительном протяжении поддерживается зубчатыми связками, на которых с каждой стороны расположено по 19-23 зубца. Кроме зубчатых связок, имеется принадлежащая мягкой мозговой оболочке соединительнотканная перегородка, которая разделяет сзади в шейном отделе субарахноидальное пространство на правую и левую части.

Оболочки головного мозга.

Головной мозг имеет также три оболочки - твердую, паутинную и мягкую.

Твердая оболочка головного мозга - это волокнистая пластинка, прилегающая к внутренней поверхности черепа, непосредственно к его стекловидной пластинке. При отделении ее от черепа она снимается легче, чем наружная надкостница костей черепа, что объясняется неравномерным распределением в ней шарпеевых волокон, которые здесь очень тонки и имеются в относительно малом количестве. Твердая оболочка является одновременно наружной оболочкой головного мозга и надкостницей, выстилающей полость черепа. Двоякое значение твердой мозговой оболочки находит отражение и в ее строении: она складывается из наружного и внутреннего листков, сросшихся друг с другом. Направление пучков соединительнотканных волокон в этих двух листках твердой оболочки неодинаково, они перекрещиваются. В наружном слое твердой оболочки пучки соединительнотканных волокон идут в правой половине черепа спереди и латерально, назад и медиально, а пучки внутреннего листка - спереди и медиально, назад и латерально.

В наружной и внутренней пластинках твердой оболочки кровеносные сосуды образуют самостоятельные сети, связанные друг с другом многочисленными анастомозами, но различные по архитектонике.

Твердая оболочка не везде одинаково плотно сращена с костями черепа. Наиболее прочна эта связь у его основания, на выступах, в области швов и на месте прохождения в отверстия черепа нервов и сосудов, на которые она продолжается в виде манжетки. С костями крыши черепа твердая оболочка сращена рыхло. Степень сращения наружной поверхности твердой мозговой оболочки с черепом изменяется с возрастом. Отмечается более прочное ее сращение в детском и старческом возрасте и, наоборот, более слабое - в среднем.

Такое непрочное соединение твердой оболочки головного мозга с черепом послужило основанием выделить здесь так называемое эпидуральное пространство, или капиллярную щель, выраженную преимущественно в области крыши черепа. Капиллярная щель содержит множество шарпеевых волокон, кровеносных сосудов и нервов и небольшое количество жидкости.

При ранениях и переломах черепа, когда повреждается средняя менингеальная артерия, кровь легко проникает между черепом и твердой оболочкой, возникают обильные экстрадуральные гематомы, которые могут сдавливать мозг. В область основания черепа экстрадуральные кровоизлияния не распространяются, потому что там твердая оболочка прочно сращена с костями черепа.

В детском возрасте, когда наружный слой твердой оболочки осуществляет активную костеобразующую функцию, твердая оболочка прочно сращена с черепом не только в области основания, но и крыши черепа, особенно вдоль черепных швов и у родничков, где находятся зоны роста черепных костей.

Твердая оболочка представляет собой пластинку толщиной около 0.5 мм. Наружная ее поверхность шероховатая, внутренняя - гладкая, блестящая, покрыта эндотелием.

На твердой оболочке имеется несколько отростков. Они ограничивают камеры, в которых заключены правое и левое полушария мозга, полушария мозжечка, гипофиз, полулунный узел тройничного нерва. Отростки твердой оболочки мозга имеют различную форму и размеры. Они являются прочными упругими опорными образованиями мозга и мозжечка.

Различают следующие внутричерепные отростки твердой оболочки головного мозга: 1) серп большого мозга (большой серповидный отросток),

2) серп мозжечка (малый серповидный отросток), 3) намет мозжечка, 4) диафрагма турецкого седла, 5) складки, прикрывающие правый и левый полулунный узел, 6) складки возле каждой из обонятельных луковиц.

Самым крупным из них является серп большого мозга (большой серповидный отросток). Это серповидной формы пластинка твердой мозговой оболочки, которая в срединной сагиттальной плоскости проникает в продольную щель мозга между правым и левым полушариями. Выпуклый край большого серповидного отростка приращен к костям крыши черепа от гребня решетчатой кости дальше по лобной, теменным и затылочной костям до внутреннего затылочного возвышения. Свободный край его находится в щели между полушариями, примерно в 1 см от мозолистого тела мозга. Сзади большой серповидный отросток срастается с верхней стороной намета мозжечка. В этом отростке имеются две системы пучков соединительнотканных перекрещивающихся волокон - передний и задний. Спереди в серповидном отростке видны отверстия; здесь он тоньше, чем сзади.

Второй крупный отросток твердой оболочки - намет мозжечка - проникает в щель между затылочными долями полушария и мозжечком и, таким образом, раскинут, как палатка, над задней черепно-мозговой ямкой. Выпуклый край намета мозжечка приращен к верхнему краю пирамиды височной кости и затылочной кости. Спереди у намета мозжечка свободный край, который ограничивает так называемое большое пахионово отверстие черепа. Средняя часть намета приподнята, потому что сращена с серпом большого мозга, в связи с чем намет мозжечка имеет форму палатки или шатра.

Третий отросток твердой мозговой оболочки - серп мозжечка (малый серповидный отросток) - это небольшой отросток, который тянется сверху вниз от внутреннего затылочного бугра до большого отверстия и проникает в щель между полушариями мозжечка.

Наконец, четвертый отросток представляет собой горизонтальную пластинку - так называемую диафрагму турецкого седла, которая натянута над гипофизарной ямкой. Посредине диафрагмы турецкого седла находится небольшое отверстие, сквозь которое проникает воронка промежуточного мозга.

Твердая мозговая оболочка черепа в месте входа черепных нервов в соответствующее отверстие продолжается в виде рукавов (наружных, внечерепных ее отростков). В области выхода нервов из черепа отростки оболочки внутренней своей пластинкой продолжаются в периневрий, а наружной - в надкостницу черепа. Отростки твердой оболочки отчетливо выражены возле следующих нервов и сосудов: 1) корешка XII пары черепных нервов; 2) корешков IX и XI пар нервов; 3) корешков VIII и VII пар нервов; 4) нижнечелюстного нерва; 5) начала обонятельных нитей - в решетчатой кости; 6) верхнечелюстного нерва; 7) в области глазницы, где самые длинные рукава следуют одним (внутренним) листком по зрительному нерву, а другим (наружным) примыкают к стенке глазницы, составляя ее надкостницу; 8) у начала III, IV и VI пар черепных нервов.

Важной особенностью строения твердой оболочки головного мозга является то, что в местах расщепления твердой оболочки образуются продольные, выстланные эндотелием каналы - венозные синусы твердой мозговой оболочки, являющиеся коллекторами венозной крови мозга. Их расположение либо соответствует свободному краю внутренних отростков твердой оболочки, либо (чаще) приходится на месте прилегания обоих листков к внутренней поверхности черепа. В последнем случае стенки венозных пазух с наружной стороны примыкают к костной ткани черепа, а с двух других ограничены листками соответствующего отростка твердой оболочки.

Строение стенки венозных синусов существенно отличается от структуры стенки вен. Синусы выстланы только эндотелием и в их стенках нет тех слоев, которые характерны для других вен. Внутренняя их поверхность местами покрыта тяжами своеобразной формы - так называемыми перекладинами. Между ними в некоторых местах эластической соединительной ткани выступают в просвет пазух разной формы и величины образования паутинной оболочки мозга - пахионовы грануляции. Находясь в плотных (в связи с плотностью структур твердой оболочки), натянутых в полости черепа каналах, вытекающая из мозга венозная кровь не испытывает влияний меняющегося объема мозга при пульсации кровеносных сосудов, дыхательных движениях и т.д.

Топографически венозные синусы можно разделить на две основные группы:

Пристеночные, находящиеся в составе несвободных краев внутричерепных отростков твердой оболочки, то есть синусы, которые непосредственно примыкают к стенке черепа;

Синусы, входящие в состав свободных краев внутричерепных отростков твердой оболочки, то есть не прилежащие к стенке черепа.

Одним из самых крупных является верхний сагиттальный синус. Он начинается спереди как сравнительно тонкая вена, охватывая выпуклый край серпа большого мозга, и спереди назад становится все шире, потому что принимает кровь из вен мозга. Этот синус имеет множество латеральных боковых лакун. Сзади он достигает внутреннего затылочного возвышения, где сливается с прямым синусом. Последний находится как раз в месте сращения большого серпа и намета мозжечка.

Прямой синус спереди принимает сравнительно тонкий нижний сагиттальный синус, который тянется вдоль свободного нижнего края серпа большого мозга. У внутреннего затылочного возвышения верхний сагиттальный и прямой синусы соединяются с правым и левым поперечными, образуя так называемый сток (слив) синусов. Только примерно в 10% случаев здесь происходит действительно полное слияние. В большинстве случаев продолжением верхнего сагиттального синуса служит правый поперечный, а прямого - левый поперечный синус.

В 60-70% случаев правый поперечный синус шире левого.

Правый и левый поперечные синусы с каждой стороны переходят в сигмовидные синусы, а сигмовидный синус через яремное отверстие продолжается во внутреннюю яремную вену, которая как главный коллектор собирает и отводит венозную кровь из полости черепа. Верхний и нижний сагиттальные синусы собирают поверхностные вены полушарий. В прямой синус спереди вливается большая вена мозга - галенова вена, в которую поступает кровь из внутренних частей мозга.

В передней части основания черепа находится еще несколько синусов. Нужно отметить важный парный пещеристый синус, который расположен по сторонам от турецкого седла. В его просвете имеются соединительнотканные перегородки, которые поддерживают проходящие сквозь синус внутреннюю сонную артерию и ряд нервов; это придает полости пещеристого синуса вид пещеристой ткани. Правый и левый пещеристые синусы соединяются межпещеристыми синусами. Таким образом, вокруг гипофиза, залегающего в ямке турецкого седла, образуется венозное кольцо.

В пещеристые синусы спереди впадают глазничные вены. С латеральной стороны в пещеристый синус входит клиновидно-теменной синус, который тянется вдоль малых крыльев клиновидной кости. Кровь из пещеристых синусов течет назад по верхнему и нижнему каменистым синусам, залегающим в одноименных бороздах на краях пирамиды височной кости и вливающимся в поперечный и сигмовидный синусы.

Кроме синусов в твердой оболочке имеются собственные вены. Сплетения вен в толще твердой оболочки находятся в области ската черепа и вокруг большого отверстия (базилярное сплетение и затылочный синус).

Главное направление движения крови в венозных синусах - к яремному отверстию во внутреннюю яремную вену. Но существуют и дополнительные пути оттока венозной крови из черепа, которые включаются при тех или иных затруднениях на главном пути оттока крови из черепа.

В качестве таких дополнительных путей являются венозные выпускники, или эмиссарии. Это вены, которые проходят сквозь отверстия в костях черепа и соединяют венозные синусы твердой оболочки с поверхностными венами головы. Так, через теменные отверстия проходят тонкие вены, через которые боковые лакуны верхнего сагиттального синуса сообщаются с поверхностными венами головы. Сосцевидные выпускники проникают через одноименные отверстия в сосцевидных отростках и соединяют сигмовидный синус с поверхностными венами сосцевидной области. Имеются также затылочные выпускники. Эмиссарии проникают также через отверстия позади затылочного мыщелка. Пещеристый синус сообщается с глубокими венами лицевой области.

Другой путь соединения венозных синусов твердой мозговой оболочки с поверхностной венозной системой головы - через диплоические вены. Среди диплоических вен выделяют лобную, переднюю и заднюю височные и затылочную вены, собирающие венозную кровь из красного костного мозга и губчатого вещества костей черепа. Диплоические вены имеют соединения с венами твердой оболочки мозга.

По некоторым, например сосцевидным, выпускникам венозная кровь течет из поверхностных вен головы в вены твердой мозговой оболочки. Однако при затруднении оттока в яремную вену выпускники пропускают венозную кровь из полости черепа в поверхностные вены.

Значение выпускников, а также сообщения синусов твердой оболочки с поверхностными венами головы заключается в том, что по этим путям инфекция при гнойных воспалениях поверхностных мягких тканей головы может проникать в венозные синусы и поражать мозговые оболочки.

Твердая оболочка головного мозга отделяется от паутинной узким, щелевидным субдуральным пространством.

Форма паутинной оболочки, как и твердой мозговой, определяется формой не столько мозга, сколько полости черепа. Паутинная оболочка покрывает головной мозг в целом. Она перекидывается над углублениями рельефа мозга, не заходя в них. Совершенно иначе покрывает мозг мягкая оболочка. Она сращена с поверхностью мозга и точно следует за всеми неровностями его рельефа, проникая во все углубления, щели и борозды.

Подпаутинное пространство, которое находится между паутинной и мягкой оболочками, имеет неодинаковую ширину над выпуклостями и углублениями рельефа мозга. На выпуклых местах, например на извилинах полушарий, паутинная и мягкая оболочки сближаются и срастаются: подпаутинное пространство здесь очень узкое или исчезает. Наоборот, над углублениями и щелями на поверхности мозга паутинная мозговая оболочка перекидывается, а сосудистая проникает в них, и здесь подпаутинное пространство шире. Образуются расширения подпаутинного пространства, которые называются цистернами.

Самой большой и практически важной является цистерна между мозжечком и продолговатым мозгом, или мозжечково-мозговая цистерна. Именно в нее из IV желудочка выходит спинномозговая жидкость.

Мягкая мозговая оболочка в ряде мест проникает в желудочки мозга, и в ней развиваются особые сосудистые сплетения, которые осуществляют ультрафильтрацию и секрецию спинномозговой жидкости из крови в полость желудочков. Из боковых желудочков в III желудочек спинномозговая жидкость поступает через существующие здесь межжелудочковые отверстия (отверстия Монро). Из III желудочка через водопровод мозга (сильвиев водопровод) она направляется в IV желудочек, из него изливается, главным образом, мозжечково-мозговую цистерну через срединное отверстие, или отверстие Мажанди, а из боковых углублений IV желудочка через его парные латеральные отверстия (отверстия Лушки). За сутки выделяется около 550 см3 спинномозговой жидкости, следовательно, она сменяется каждые 6 часов.

Движения спинномозговой жидкости в подпаутинном пространстве - это весьма незначительные колебательные движения,

обусловленные пульсацией мозга и изменением его объема в зависимости от кровенаполнения вен мозга при дыхании. В связи с этим по составу спинномозговой жидкости, которую получают путем поясничной пункции, не всегда можно судить о спинномозговой жидкости вокруг головного мозга. В ряде случаев, особенно в детской инфекционной и нейрохирургической практике, желательно исследовать спинномозговую жидкость, непосредственно омывающую головной мозг. С этой целью в щель между затылочной костью и атлантом вводят иглу в мозжечково-мозговую цистерну.

Мозжечково-мозговая цистерна соединяется непосредственно с большой цистерной, которая перекидывается через углубления на основании мозга. В ней различают межножковую цистерну, которая огибает средний мозг и кпереди переходит в цистерну, омывающую перекрест зрительных нервов - цистерну перекреста. Далее это расширение субарахноидального пространства продолжается на боковую сторону полушария мозга в латеральную борозду, где образуется цистерна латеральной борозды.

Мягкая, или сосудистая, оболочка мозга сращена с тканью мозга. В подпаутинном пространстве проходят более крупные кровеносные сосуды, а в толще мягкой оболочки находятся более тонкие артерии и вены. Их разветвления проникают в толщу мозга. Там, где артерии и вены, ответвляясь от поверхностных сосудов в мягкой оболочке, входят в толщу мозга, они как бы увлекают за собой соединительную ткань мягкой мозговой оболочки, образующую вокруг кровеносных сосудов их адвентицию. В адвентиции, главным образом, в связи с пульсирующими движениями кровеносных сосудов, формируются щелевидные пространства, выстланные плоскими соединительнотканными клетками, напоминающими эндотелий. Это так называемые вокругсосудистые адвентициальные пространства (робенвирховские пространства). В мозге отсутствуют лимфатические сосуды, и тканевая жидкость вместе с растворенными и взвешенными в ней продуктами метаболизма нервной ткани по этим пространствам оттекает из мозга в подпаутинное пространство.

Таким образом, если первым источником спинномозговой жидкости являются сосудистые сплетения, которые выделяют ее в полость желудочка, откуда она изливается в субарахноидальное пространство, то вторым источником служат вокругсосудистые адвентициальные пространства по всей поверхности мозга, откуда спинномозговая жидкость поступает в подпаутинное пространство.

По мнению Л.Д.Сперанского, существует и третий источник спинномозговой жидкости: по нервным стволам тканевая жидкость непрерывно течет в щелях эндоневрия с периферии к центру и изливается в подпаутинное пространство спинного и головного мозга.

Если спинномозговая жидкость непрерывно выделяется в подпаутинное пространство, значит она и оттекает из этого пространства. У человека она в первую очередь и главным образом направляется в венозную систему оболочек мозга. Существуют специальные приспособления для оттока спинномозговой жидкости в венозные синусы твердой оболочки - грануляции паутинной оболочки (пахионовы грануляции).

В некоторых местах паутинная оболочка образует грануляции, имеющие вид зернышек величиной с просяное зерно. Эти разрастания паутинной оболочки развиваются преимущественно, как бы впячиваясь в просветы синусов, особенно в верхний сагиттальный синус и его боковые лакуны. Они покрыты эндотелием синусов, и, следовательно, прямого открытого сообщения с подпаутинным пространством полости синусов здесь нет. Однако если давление спинномозговой жидкости в подпаутинном пространстве выше, чем давление крови в синусах, создаются благоприятные условия для диффузии спинномозговой жидкости из подпаутинного пространства в кровь, наполняющую венозные синусы твердой мозговой оболочки.

Кроме того, спинномозговая жидкость оттекает в корни лимфатической системы. Это происходит главным образом через лимфатическую систему носовой полости. Краситель, введенный в подпаутинное пространство, заполняет периневральные пространства обонятельных нервов и отсюда направляется в сеть лимфатических капилляров слизистой оболочки носовой полости. Далее краска по лимфатическим сосудам носовой полости достигает лимфатических узлов шеи.

Следовательно, субарахноидальное пространство сообщается не только с венозной системой мозговых оболочек и венозными синусами твердой оболочки, но и с лимфатической системой через лимфатическую сеть носовой полости. Это весьма важно для понимания механизма развития некоторых инфекций, поражающих оболочки мозга.

Таким образом, как спинной, так и головной мозг, будучи построен из нервной ткани - нервных клеток и нейроглии, снабжен и важными вспомогательными образованиями соединительнотканного строения, возникающими за счет среднего зародышевого листка. Оболочки спинного и головного мозга имеют огромное значение и для формирования спинного и головного мозга как органов, и для функции питания в широком смысле слова - обмена веществ. Соединительная ткань мозговых оболочек играет важную роль в патологии центральной нервной системы.