Энергетический подход к эволюции мозга. RealProJoe – вся правда об истории развития человека Мозг человека и мозг шимпанзе

Филогенез нервной системы.

Все живые организмы на протяжении жизни испытывают много образные воздействия со стороны внешней среды, на которые отвечают изменением поведения или физиологических функций. Эта способность реагировать на средовые воздействия называется раздражимостью.

Раздражимость имеет место уже у простейших и выражается в изменении у них процессов жизнедеятельности или поведения в ответ на такие раздражения, как химические, температурные, световые.

У многоклеточных животных появляется специальная система клеток - нейроны, способные в ответ на определенные раздражения отвечать нервным импульсом, который они передают другим клеткам тела. Совокупность нервных клеток формирует нервную систему, сложность структуры и функции которой возрастает с усложнением организации животных. В зависимости от последнего у многоклеточных животных в эволюции сложилось три основных типа нервной системы: сетевидная (диффузная), ганглиозная (узловая), и трубчатая.

Диффузная (сетевидная) нервная система характерна для наиболее примитивных животных - кишечнополостных. У них нервнаясистема состоит из диффузно расположенных по всему телу нейронов, которые своими отростками контактируют друг с другом и с иннервируемыми ими клетками, образуя подобие сети. Такой тип организации нервной системы обеспечивает высокую взаимозаменяемость нейронов и тем самым большую надежность функционирования. Однако ответные реакции при таком типе организации нервной, системы имеют неточный, расплывчатый характер.

Узловой (ганглиозный) тип является следующей ступеньюв развитии нервной системы. Он характерен для всех червей, иглокожих, моллюсков и членистоногих. У них имеет место концентрация тел нейронов в виде единых скоплений - узлов (ганглиев). Причем, у плоских и круглых червей такие узлы располагаются только на переднем конце тела, где сосредоточены органы захвата пищи и органы чувств. У кольчатых червей и членистоногих, тело которых разделяется на сегменты, кроме головных узлов, формируется брюшная цепочка

нервных узлов, которые регулируют работу тканей и органов данного сегмента (кольчатые черви) или группы сегментов (членистоногие). Однако, всегда наиболее развитым остается головной узел, являющийся координирующим и регулирующим центром по отношению к остальным ганглиям. Этот тип нервной системы характеризуется некоторой организованностью: где возбуждение проходит строго по определенному пути, что дает выигрыш в быстроте и точности реакции. Но этот тип нервной системы весьма раним.

Хордовым животным присущ трубчатый тип нервной системы. У них в эмбриональном периоде из эктодермы над хордой закладывается нервная трубка, которая у ланцетника сохраняется всю жизнь и выполняет функцию центрального отдела нервной системы, а у позвоночных она преобразуется в спинной и головной мозг. При этом головной мозг развивается из переднего отдела нервной трубки, а из остальной ее части - спинной мозг.

Головной мозг у позвоночных состоит из пяти отделов: переднего, промежуточного среднего, продолговатого мозга и мозжечка.

Эволюция головного мозга у позвоночных

Формирование головного мозга у зародышей всех позвоночных начинается с появления на переднем конце нервной трубки вздутий - мозговых пузырей. Вначале их образуется три, а затем пять. Из переднего мозгового пузыря в дальнейшем образуется передний и промежуточный мозг, из среднего - средний мозг, а из заднего - мозжечок и продолговатый мозг. Последний без резкой границы переходит в спинной мозг

В нервной трубке есть полость - невроцель, которая в ходе образования пяти мозговых пузырей формирует расширения - мозговые желудочки (у человека их 4). В этих участках мозга различают дно (основание) и крышу (мантия). Крыша располагается над - а дно под желудочками.

Вещество мозга неоднородно - представлено серым и белым веществом. Серое - это скопление нейронов, а белое образовано отростками нейронов, покрытыми жироподобным веществом (миелиновой оболочкой), которое придает веществу мозга белый цвет. Слой серого вещества на поверхности крыши любого отдела мозга называется корой.

Большую роль в эволюции нервной системы играют органы чувств. Именно концентрация органов чувств на переднем конце тела обусловила прогрессивное развитие головного отдела нервной трубки. Полагают, что передний мозговой пузырь сформировался под влиянием обонятельного, средний - зрительного, а задний - слухового рецепторов.

РЫБЫ

Передний мозг небольшой, не разделен на полушарии, имеет только один желудочек. Его крыша не содержит нервных элементов, а образована эпителием. Нейроны сосредоточены на дне желудочка в полосатых телах и в отходящих спереди от переднего мозга обонятельных долях. По существу, передний мозг выполняет функцию обонятельного центра.

Средний мозг является высшим регуляторным и интегративным центром. Он состоит из двух зрительных долей и является наиболее крупным отделом мозга. Такой тип мозга, где высшим регуляторным центром является средний мозг, называется ихтиопсидпым.

Промежуточный мозг состоит из крыши (таламуса) и дна (гипоталамуса) С гипоталамусом связан гипофиз, а с таламусом - эпифиз.

Мозжечок у рыб хорошо развит, поскольку их движения отличаются большим разнообразием.

Продолговатый мозг без резкой границы переходит в спинной мозг и в нем сосредоточен пищевой, сосудодвигательный и дыхательный центры.

От мозга отходит 10 пар черепно-мозговых нервов, что характерно для низших позвоночных

Амфибии

У амфибий имеется ряд прогрессивных изменений в головном мозге, что связано с переходом к наземному" образу жизни, где условия по сравнению с водной средой более разнообразны и характеризуются непостоянством действующих факторов. Это привело к прогрессивному развитию органов чувств и соответственно - прогрессивному развитию головного мозга.

Передний мозг у амфибии в сравнении с рыбами значительно крупнее, в нем появилось два полушария и два желудочка. В крыше переднего мозга появились нервные волокна, образующие первичный мозговой свод - архипаллиум. Тела нейронов располагаются в глубине, окружая желудочки, в основном в полосатых телах. Все еще хорошо развиты обонятельные доли.

Высшим интегративным центром остается средний мозг (ихтиопсидный тип). Строение такое же, как у рыб.

Мозжечок связи с примитивностью движений амфибий имеет вид небольшой пластинки.

Промежуточный и продолговатый мозг

такие же, как у рыб. От

головного

мозга отходят 10 пар черепно-мозговых нервов.

Пресмыкающиеся (рептилии)

Рептилии относятся к высшим позвоночным и характеризуются более активным образом жизни, что сочетается с прогрессивным развитием всех отделов головного мозга.

Передний мозг является самым крупным отделом головного мозга. Кпереди от него отходят развитые обонятельные доли. Крыша остается тонкой, но на медиальной и латеральной стороне каждого полушария появляются островки коры. Кора имеет примитивное строение и называется древней – археокортекс. Роль высшего интегративного центра выполняют полосатые тела переднего мозга - зауропсидный тип мозга. Полосатые тела обеспечивают анализ поступающей информации и выработку ответных реакций.

Промежуточный, мозг, будучи связан с эпифизом и гипофизом имеет еще и дорсальный придаток - теменной орган, воспринимающий световые раздражения.

Средний мозг теряет значение высшего интегративного центра, снижается и его значение как зрительного центра, в связи, с чем его размеры уменьшаются.

Мозжечок развит значительно лучше, чем у амфибий.

Продолговатый мозг образует резкий изгиб, характерный для высших позвоночных, в том числе и для человека.

От головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов, что типично для всех высших позвоночных, в том числе и для человека.

Птицы

Нервная система в связи с общим усложнением организации, приспособленностью к полету и обитанием в самых различных средах, развита значительно лучше, чем у пресмыкающихся.

Дня птиц характерно дальнейшее увеличение общего объема головного мозга, особенно переднего.

Передний мозг у птиц - это высший интегративный центр. Его ведущим отделом являются полосатые тела (зауропсидный тип мозга ).

Крыша остается слабо развитой. В ней сохраняются только медиальные островки коры, которые выполняют функцию высшего обонятельного центра. Они оттесняются к перемычке между полушариями и носят название гиппокампа. Обонятельные доли развиты слабо.

Промежуточный мозг небольших размеров и связан с гипофизом и эпифизом.

Средний мозг имеет хорошо развитые зрительные доли, что обусловлено ведущей ролью зрения в жизни птиц.

Мозжечок крупный, имеет среднюю часть с поперечными бороздами и небольшие боковые выросты.

Продолговатый мот такой же, как у рептилий. 12 пар черепно-мозговых нервов.

Млекопитающие

Передний мозг -это наиболее крупный отдел головного мозга. У разных видов его абсолютный и относительный размеры весьма варьируют. Главная особенность переднего мозга - значительное развитие коры полушарий, которая собирает всю сенсорную информацию от органов чувств, производит высший анализ и синтез этой информации и становится аппаратом тонкой условно-рефлекторной деятельности, а у высокоорганизованных млекопитающих - и психической деятельности (маммальный тип мозга).

У наиболее высокоорганизованных млекопитающих кора имеет борозды и извилины, что значительно увеличивает ее поверхность.

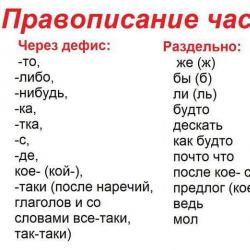

Для переднего мозга млекопитающих и человека характерна функциональная асимметрия. У человека, она выражается в том, что правое полушарие отвечает за образное мышление, и левое - за абстрактное. Кроме того, в левом полушарии находятся центры устной и письменной речи.

Промежуточный мозг содержит около 40 ядер. Специальные ядра таламуса перерабатывают зрительные, тактильные, вкусовые и интероцептивные сигналы, направляя их затем в соответствующие зоны коры больших полушарий.

В гипоталамусе сосредоточены высшие вегетативные центры, управляющие работой внутренних органов через нервные и гуморальные механизмы

В среднем мозге на смену двухолмия приходит четверохолмие. Его передние холмы являются зрительными, а задние связаны со слуховыми рефлексами. В центре среднего мозга проходит ретикулярная.

формация, которая служит источником восходящих влияний, активирующих кору больших полушарий. Хотя передние доли являются зрительными, анализ зрительной информации осуществляется в зрительных зонах коры, а на долю среднего мозга приходится главным образом управление глазной мускулатурой - изменение просвета зрачка, движения глаз, напряжение аккомодации. В задних холмах расположены центры, регулирующие движения ушных раковин, натяжение барабанной перепонки, перемещение слуховых косточек. Средний мозг также участвует в регуляции тонуса скелетной мускулатуры.

Мозжечок имеет развитые боковые доли (полушария), покрытые корой, и червь. Мозжечок связан со всеми отделами нервной системы, имеющими отношение к управлению движениями - с передним мозгом, стволом мозга и вестибулярным аппаратом. Он обеспечивает координацию движений.

Продолговатый мозг. В нем по бокам обособляются пучки нервных волокон, идущих к мозжечку, а на нижней поверхности - продолговатые валики, получившие название пирамид.

От основания мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов.

Интересна другая проблема антропосоциогенеза – эволюция мозга. При восстановлении черепов ископаемых высших приматов и гоминид было выявлено различие в объемах мозга по сравнению с мозгом современного человека. Возникла идея количественной грани между обезьяной и человеком: ископаемые, имеющие объем менее – 700-800 см³ - обезьяны, более – люди. Позже оказалось, что определённую роль играют не столько масса мозгового вещества, сколько его структура.

Новые функции привели к изменению структуры в коре больших полушарий. В связи с орудийной деятельностью началось увеличение мозга в двух очагах: нижнем теменном (связан с действием рук) и нижнем лобном (двигательная зона устной речи). Далее сформировались новые эпицентры – зоны, находящиеся в месте смыкания частей коры, регулирующих зрение, слух и осязание, отвечающие за переработку информации, поступающей извне. Последняя зона роста – лобные доли – центры ассоциативного, абстрактного и т.д. мышления.

Мозг человека по сравнению с мозгом шимпанзе не имеет ни одного нового типа клеток или тканей, отдельные части имеют аналогичные пропорции. Различие заключается в меньшей у человека плотности упаковки нейронов в коре, в большем числе нейронов коры с короткими аксонами нейроглиальных клеток на единицу объема коры. Соотношение абсолютного числа нейронов коры человеческого мозга и коры шимпанзе равно 1,4:1.

Только количественные характеристики не объясняют принципиального различия в поведении и психики этих двух видов.

По Иванову, правое полушарие «специализируется» на решении пространственных задач, распознавании нечленораздельных звуков, в нем хранится информация об именах существительных и их коннотатах. Оно распознает иероглифы, низкие звуки, лица людей. Правое полушарие оперирует с конкретным временем в конкретном пространстве, «не понимает» глаголов и «не способно» лгать.

Левое полушарие моложе правого. Оно «отвечает» за анализ речи, распознавание высоких звуков. Левое полушарие оперирует с абстрактными понятиями. Современные исследования указывают на доминирование левого полушария над правым, но Иванов подчеркивает, что эта доминанта относительна и возникает в процессе взросления и обучения.

Российские биологи, основываясь на результатах экспериментов с белыми мышами и анализах медицинской статистики, предположили, что в течение последнего десятилетия происходит глобальный сдвиг от доминанты левого полушария в сторону активности правого.

По Сперанскому, это свидетельствует о том, что «мы меняемся от рационалистической доминанты к мистической – доминированию интуитивного мышления». Этим он объяснял рост сообщений о паранормальных явлениях, рост иррациональных настроений.

В науке сформировался ряд гипотез, описывающих причины значительного развития мозга в антропосоциогенезе.

1). Шведский исследователь Линдблад описывает южноамериканских индейцев, живущих в тропическом лесу. Предшественниками их индейцы называют «безволосую обезьяну», или «икспитека», ведшую водный образ жизни. Для него было характерна редуцированная волосатость, прямохождение и длинные волосы. Новый образ жизни повысил выживаемость, мутационные изменения наследственных структур повлекли приспособление к водной среде. Это выразилось в уменьшении волосатости тела и развитии слоя подкожного жира. Особенно мощный слой подкожного жира был у детей в первые годы. Ноги у икспитека были длиннее рук, большие пальцы ног не противопоставлены и направлены вперёд. Осанка при хотьбе прямая, возможно, как у нас. Дальнейшее развитие черепа и мозга привело к появлению человека современного типа.

2). Эта гипотеза сформировалась в рамках исследований по «космическому катастрофизму», связывающему возникновение человека со вспышкой близкой сверхновой звезды. Зафиксировано, что её вспышка по времени приблизительно соответствует возрасту древнейших останков человека разумного (30-60 тыс. лет назад).

Ряд антропологов считает, что появление человека вызвано мутацией. А импульс гамма и рентгеновского излучения от вспышки сверхновой звезды (1 год) сопровождался кратковременным увеличением числа мутаций из-за увеличения ультрафиолетового излучения как мутагенного агента.

Иными словами, жесткое излучение, порождённое вспышкой сверхновой звезды, могло вызвать необратимые изменения в клетках мозга некоторых животных, в том числе и гоминид или рост самого мозга. Это могло привести к формированию разумных мутантов вида «человек разумный».

3). Современный человек – мутант, возникший вследствие инверсии земного магнитного поля. Установлено, что земное магнитное поле, которое в основном задерживает космическое излучение, по неизвестным причинам иногда ослабевает. Тогда происходит перемена геомагнитных полюсов – геомагнитная инверсия. Во время таких инверсий степень космического излучения резко возрастает. Исследуя историю Земли, учёные пришли к выводу, что в начале трёх последних миллионов лет полюса Земли четыре раза менялись местами. В пользу этой гипотезы говорит также факт, что человек появился в то время и в тех местах, где сила радиоактивных излучений оказалась интенсивной для изменения человекообразных обезьян. Такие условия сложились 3 млн. лет назад В Южной и Восточной Африке – в период отделения человека от мира животных. Именно в это время, по мнению геологов, из-за сильных землетрясений обнажились залежи радиоактивных руд.

Возможно, вызванные радиацией мутации изменили австралопитека: он стал способен совершать действия, необходимые для его безопасности и обеспечения пищей. В соответствии с этой гипотезой питекантроп появился 640 тыс. лет назад во время второго изменения геомагнитных полюсов. В 3 инверсию появился неандерталец, в 4 – современный человек.

4). Возможно, наиболее ранней формой охоты у гоминид была индивидуальная охота, состязание на выносливость. Такая охота требует многочисленных марш-бросков по саванне и должна вызвать сильный тепловой стресс, который угрожает расстройством деятельности нейронов коры, весьма чувствительных к росту температуры.

В итоге наступает временное нарушение пространственной ориентации и памяти. Человек обладает уникальной адаптацией, которой нет у других приматов. Она предохраняет тело от перегрева и облегчает потерю тепла через выделение и испарение (отсутствие волосяного покрова, исключительно развитая)

Мозг человека как главный отражатель объективного мира, как живое зеркало, является сложнейшим органом, который прошел длительный путь эволюции.

У людей мозг устроен значительно сложнее, чем у животных и ᴇᴦο масса тоже больше. Так, в случае если мозг обезьяны достигает 400-500 грамм, то у человека вес мозга (в среднем) - 1400 грамм. Насколько сложны функции мозга в жизнедеятельности организма, видно из того, что мозг, составляя около 2% веса тела, потребляет свыше 18% поступающего в организм кислорода. Чем выше уровень развития животного, тем большую часть веса тела составляет ᴇᴦο мозг. Так, у кита он занимает по весу всего 1/20 000 часть тела, у слона -1/400, у обезьяны-1/100, а у человека- 1/46.

Особое значение в жизни организма имеет кора больших полушарий мозга. У человека сна состоит в среднем из 14 - 15 миллиардов нейронов. Наиболее важную роль выполняют лобные доли коры. Чем более развито животное, тем большую часть коры занимают лобные доли. Например, лобные доли кошки занимают 3%, человека - 29%.

Сравнивая строение и функции мозга животных и человека, мы можем задать вопрос˸ в чем же заключается особенность мозга человека? Действительно, человек не имеет такого острого зрения, как у орла, не умеем бегать так быстро, как гепард, не умеем летать, как птицы. Но крылья, зоркие глаза, быстрые ноги - это дар природы. Человеку же дано другое, гораздо большее - разум, который восполняет все, недоданное природой. Нет особой зоркости, но есть бинокль, телескоп и микроскоп, нет особой резвости - есть поезда, автомашины, мотоциклы и велосипеды, нет крыльев - есть дельтапланы, самолеты и космические корабли. Разум человека компенсирует отсутствие любых природных приспособлений, имеющихся у других животных.

Одним из наиболее интересных показателей нервной системы человека является её изменчивость. В частности, это характерно для головного мозга человека. (Савельев С. В., 1998). Установлено, что головной мозг различается у мужчин и женщин, у различных рас, этнических групп и даже внутри одной семьи. Данные различия весьма устойчивы. Они сохраняются из поколения в поколение и могут быть важной характеристикой изменчивости мозга человека как биологического вида.

Так, вес мозга у новорожденных составляет примерно 350 г, у взрослых мужчин он равен в среднем 1400 г, а у женщин - около 1250 г. Мозг достигает максимального веса между 18 и 30 годами. Удельный вес мозга с сосудами у человека равен приблизительно 1,03.

Исследователи собрали колоссальный материал и обнаружили, что каждая раса имеет ʼʼсвойʼʼ средний вес мозга˸ европеоидная - 1375 г, монголоидная - 1332 г, негроидная - 1244 г, австралоидная - 1185 г. Существует устойчивая весовая и анатомическая разница между мужским и женским мозгом. Вот средние показатели веса мозга характерные для Европы˸ мужчины - 1375 г, женщины - 1245 г.

Масса головного мозга человека непостоянна. Она меняется на протяжении всей жизни. Сразу после рождения головной мозг постепенно увеличивается. У европейцев начала XX века он достигал максимальной массы к 20-летнему возрасту. Между 20 и 50 годами масса мозга остается постоянной, а после 50 лет начинает постепенно уменьшаться. Это уменьшение составляет примерно 30 г на каждые последующие десять лет жизни. Между 50 и 85-90 годами оно может составлять 100-200 г. В настоящее время наибольшая масса головного мозга у большинства европейских народов и американцев отмечается в 25 лет. Интересно, что у японцев мозг достигает максимальной массы в период от 30 до 40 лет.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназии №19 имени Н.З. Поповичевой г.Липецка

Проект на тему:

«Развитие мозга человека»

Выполнил:

Ученик 4 б класса

Канищев Иван

Руководитель проекта:

Митина Л.В., учитель

начальных классов

г. Липецк, 2017 год

Введение

Мозг человека – это, пожалуй, одна из самых сложных и в то же время интересных для изучения областей науки. Мозг заключает в себе нашу личность, наши мысли, чувства, память, всё то, что мы называем «Я». В настоящее время мозг изучен достаточно хорошо, чтобы делать выводы о взаимосвязи его строения и функциях, значении определённых отделов, однако он всё ещё таит в себе множество загадок, дающих пищу для размышлений множеству любознательных учёных. Сегодня совершенно очевидно, что эта сложнейшая система – результат длительного эволюционного развития, начавшегося миллиарды лет назад в первичном океане раскалённой Земли. К сожалению, до сих пор многие люди очень мало знают о мозге и подвержены различным заблуждениям. Я решил сделать этот доклад, чтобы рассказать другим людям об эволюции мозга, прослеживая изменения на разных этапах развития человечества.

Итак, цель моего исследования: изучить эволюцию мозга на протяжённости временного интервала развития человечества, начиная от его возникновения.

Цель проекта:

Узнать, почему происходит развитие мозга человека.

Задачи :

Изучить строение отделов головного мозга, их функциях и развитии в процессе эволюции.

сравнить физические характеристики мозга и образ жизни предков человека на разных этапах эволюции;

сделать вывод.

Гипотеза:

Предположим, интеллект человека и его предков зависел от массы и размера мозга.

Основная часть

Общая характеристика мозга

Наряду с приведённым выше делением на отделы, весь мозг разделяют на три большие части:

полушария большого мозга;

мозжечок;

ствол мозга.

Кора большого мозга покрывает два полушария головного мозга: правое и левое.

Структурные части мозга

Продолговатый мозг

Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга с нарушенной сегментальностью. Серое вещество продолговатого мозга состоит из отдельных ядер черепных нервов. Белое вещество - это проводящие пути спинного и головного мозга, которые тянутся вверх в мозговой ствол, а оттуда в спинной мозг.

На передней поверхности продолговатого мозга содержится передняя срединная щель, по бокам которой лежат утолщённые белые волокна, называемые пирамидами. Пирамиды сужаются вниз в связи с тем, что часть их волокон переходит на противоположную сторону, образуя перекресток пирамид, образующих боковой пирамидный путь. Часть белых волокон, которые не перекрещиваются, образуют прямой пирамидный путь.

Мозжечок

Мозжечок лежит на задней поверхности моста и продолговатого мозга в задней черепной ямке. Состоит из двух полушарий и червя, который соединяет

полушария между собой. Масса мозжечка 120-150 г.

Мозжечок отделяется от большого мозга горизонтальной щелью, в которой твердая мозговая оболочка образует шатер мозжечка, натянутый над задней ямкой черепа. Каждое полушарие мозжечка состоит из серого и белого вещества.

Серое вещество мозжечка содержится поверх белого в виде коры. Нервные ядра лежат внутри полушарий мозжечка, масса которых в основном представлена белым веществом. Кора полушарий образует параллельно расположенные борозды, между которыми есть извилины такой же формы. Борозды разделяют каждое полушарие мозжечка на несколько частей. Одна из частиц - клочок, прилегающей к средним ножкам мозжечка, выделяется больше других. Она филогенетически древнейшая. Лоскут и узелок червя появляются уже в низших позвоночных и связаны с функционированием вестибулярного аппарата.

Кора полушарий мозжечка состоит из двух слоев нервных клеток: наружного молекулярного и зернистого. Толщина коры 1-2,5 мм.

Серое вещество мозжечка разветвляется в белой (на срединном разрезе мозжечка видно будто веточку вечнозеленой туи), поэтому её называют деревом жизни мозжечка.

Мозжечок тремя парами ножек соединяется со стволом мозга. Ножки представлены пучками волокон. Нижние (хвостовые) ножки мозжечка идут к продолговатому мозгу и называются ещё верёвчатыми телами. В их состав входит задний спинно-мозго-мозжечковый путь.

Средние (мостовые) ножки мозжечка соединяются с мостом, в них проходят поперечные волокна к нейронам коры полушарий. Через средние ножки проходит корково-мостовой путь, благодаря которому кора большого мозга воздействует на мозжечок.

Верхние ножки мозжечка в виде белых волокон идут в направлении среднего мозга, где размещаются вдоль ножек среднего мозга и тесно к ним примыкают. Верхние (черепные) ножки мозжечка состоят в основном из волокон его ядер и служат основными путями, проводящими импульсы к зрительным буграм подбугровому участку и красным ядрам.

Главная функция мозжечка - рефлекторная координация движений и

распределение мышечного тонуса.

Средний мозг

Покров среднего мозга лежит над его крышкой и прикрывает сверху водопровод среднего мозга. На крышке содержится пластинка покрышки (четверохолмие). Два верхних холмика связаны с функцией зрительного анализатора, выступают центрами ориентировочных рефлексов на зрительные раздражители, а потому называются зрительными. Два нижних бугорка - слуховые, связанные с ориентировочными рефлексами на звуковые раздражители. Верхние холмики

связаны с латеральными коленчатыми телами промежуточного мозга с помощью верхних ручек, нижние холмики - нижними ручками с медиальными коленчатыми телами.

От пластинки покрышки начинается спинномозговой путь, который связывает головной мозг со спинным. По нему проходят эфферентные импульсы в ответ на зрительные и слуховые раздражения.

Промежуточный мозг

Расположен под мозолистым телом, состоит из заднего таламуса, эпиталамуса и гипоталамуса. Серое вещество промежуточного мозга образует ядра, являющиеся центрами всех видов общей чувствительности, а также ядра, участвующие в функциях вегетативной нервной системы, и нейросекреторные ядра. В белом веществе промежуточного мозга проходят восходящие и нисходящие проводящие пути. С промежуточным мозгом связаны две железы внутренней секреции - гипофиз и эпифиз.

Большие полушария

Большие полушария мозга. К ним принадлежат доли полушарий, базальные ганглии, обонятельный мозг и боковые желудочки. Полушария мозга разделены продольной щелью, в углублении которой содержится мозолистое тело, которое их соединяет. На каждом полушарии различают следующие поверхности:

верхнебоковую, выпуклую, обращенную к внутренней поверхности свода черепа;

нижнюю поверхность, расположенную на внутренней поверхности основания черепа;

медиальную поверхность, с помощью которой полушария соединяются между собой.

В каждом полушарии есть части, которые наиболее выступают: впереди, - лобный полюс, сзади - затылочный полюс, сбоку - височный полюс. Кроме того, каждое полушарие большого мозга разделяется на четыре большие доли: лобную, теменную, затылочную и височные. В углублении боковой ямки мозга лежит небольшая доля - островок. Полушарие поделено на доли бороздами.

Самая глубокая из них - боковая, или латеральная, ещё она называется сильвиевой бороздой. Боковая борозда отделяет височную долю от лобной и теменной. От верхнего края полушарий опускается вниз центральная борозда, или борозда Роланда. Она отделяет лобную долю мозга от теменной. Затылочная доля отделяется от теменной только со стороны медиальной поверхности полушарий - теменно-затылочной бороздой.

Полушария большого мозга извне покрыты серым веществом, образующим кору большого мозга, или плащ. В коре насчитывается 15 млрд клеток, а если учесть, что каждая из них имеет от 7 до 10 тыс. связей с соседними клетками, то можно сделать вывод о гибкости, устойчивости и надёжности функций коры. Поверхность коры значительно увеличивается за счет борозд и извилин. Кора филогенетическая является самой больш ой структурой мозга, её площадь примерно 220 тысяч мм. 2

Складчатость

Борозды и извилины увеличивают площадь коры серого вещества, поэтому чем больше развита кора полушарий большого мозга, тем больше и складчатость мозга. Увеличение складчатости достигается большим развитием мелких борозд третей категории, глубинной борозд и их ассиметричным расположением. Ни у одного животного нет одновременно такого большого числа борозд и извилин, при этом столь глубоких и ассиметричных, как у человека.

Сравнительная характеристика мозга человека на разных этапах эволюции

Заключение

Мозг человека увеличивался в размере до определённых пределов, это происходило из-за складчатости. Увеличивался размер новой коры.

Библиографический список

1. К. Саган «Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума»; перевод с английского языка Н. Левитиной. 265 с. 1986

2. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. - М., 1988.

Формирование головного мозга у зародышей всех позвоночных начинается с появления на переднем конце нервной трубки вздутий - мозговых пузырей. Вначале их образуется три, а затем пять. Из переднего мозгового пузыря в дальнейшем образуется передний и промежуточный мозг, из среднего - средний мозг, а из заднего - мозжечок и продолговатый мозг. Последний без резкой границы переходит в спинной мозг

В нервной трубке есть полость - невроцель, которая в ходе образования пяти мозговых пузырей формирует расширения - мозговые желудочки (у человека их 4).В этих участках мозга различают дно (основание) и крышу (мантия). Крыша располагается над - а дно под желудочками.

Вещество мозга неоднородно - представлено серым и белым веществом. Серое - это скопление нейронов, а белое образовано отростками нейронов, покрытыми жироподобным веществом (миелиновой оболочкой), которое придает веществу мозга белый цвет. Слой серого вещества на поверхности крыши любого отдела мозга называется корой.

Большую роль в эволюции нервной системы играют органы чувств. Именно концентрация органов чувств на переднем конце тела обусловила прогрессивное развитие головного отдела нервной трубки. Полагают, что передний мозговой пузырь сформировался под влиянием обонятельного, средний - зрительного, а задний - слухового рецепторов.

РЫБЫ

Передний мозг небольшой, не разделен на полушарии, имеет только один желудочек. Его крыша не содержит нервных элементов, а образована эпителием. Нейроны сосредоточены на дне желудочка в полосатых телах и в отходящих спереди от переднего мозга обонятельных долях. По существу, передний мозг выполняет функцию обонятельного центра.

Средний мозг является высшим регуляторным и интегративным центром. Он состоит из двух зрительных долей и является наиболее крупным отделом мозга. Такой тип мозга, где высшим регуляторным центром является средний мозг, называется ихтиопсидпым .

Промежуточный мозг состоит из крыши (таламуса) и дна (гипоталамуса) С гипоталамусом связан гипофиз, а с таламусом - эпифиз.

Мозжечок у рыб хорошо развит, поскольку их движения отличаются большим разнообразием.

Продолговатый мозг без резкой границы переходит в спинной мозг и в нем сосредоточен пищевой, сосудодвигательный и дыхательный центры.

От мозга отходит 10 пар черепно-мозговых нервов, что характерно для низших позвоночных

Амфибии

У амфибий имеется ряд прогрессивных изменений в головном мозге, что связано с переходом к наземному" образу жизни, где условия по сравнению с водной средой более разнообразны и характеризуются непостоянством действующих факторов. Это привело к прогрессивному развитию органов чувств и соответственно - прогрессивному развитию головного мозга.

Передний мозг у амфибии в сравнении с рыбами значительно крупнее, в нем появилось два полушария и два желудочка. В крыше переднего мозга появились нервные волокна, образующие первичный мозговой свод - архипаллиум . Тела нейронов располагаются в глубине, окружая желудочки, в основном в полосатых телах. Все еще хорошо развиты обонятельные доли.

Высшим интегративным центром остается средний мозг (ихтиопсидный тип). Строение такое же, как у рыб.

Мозжечок связи с примитивностью движений амфибий имеет вид небольшой пластинки.

Промежуточный и продолговатый мозг такие же, как у рыб. От головного мозга отходят 10 пар черепно-мозговых нервов.